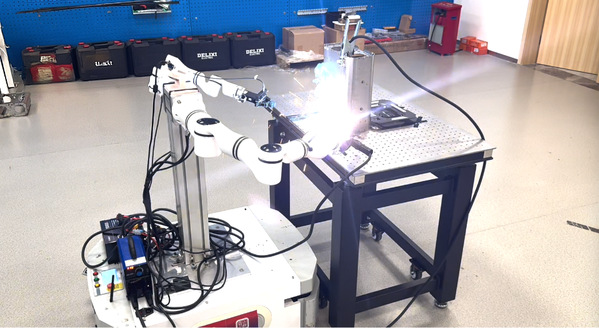

通过后台操作,智能机器人便能“走”到设备前,双臂操作进行精准焊接。

这就是由苏州大学未来科学与工程学院4名本科生研发的智能双臂移动灵巧焊接机器人。近日,在2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛“机器人领域”主擂台赛上,该机器人荣获国家级一等奖。

2025年度中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛由共青团中央、中国科学技术协会、教育部、中国社会科学院、全国学联共同主办。

本届“揭榜挂帅”擂台赛围绕新一代信息技术人工智能、新能源、新材料、高端装备、机器人、生物医药、种业科技等战略性新兴产业和未来产业,分领域在全国设立8个主擂台城市,发布榜题130个,吸引全国7000 余支青年团队报名参赛,榜题数量、赛事规模、奖励条件创历届之最。

跨专业强强联合

瞄准市场痛点“手搓”机器人

在苏州大学未来科学与工程学院,记者看到,智能双臂移动灵巧焊接机器人由轮式机器人、焊接设备、遥操作设备和电脑控制四大主要系统组成。

通过程序设定,这名智能“焊工”除了能自主移动、“双手焊接”,还可以通过机器视觉以及算法,检测焊缝质量。

如果遇到特殊焊接作业任务,机器人无法实现自主作业时,焊接师傅可以穿戴一套“遥操作焊接”装备,通过操控机械装置,便可以远程操作机器人进行作业。

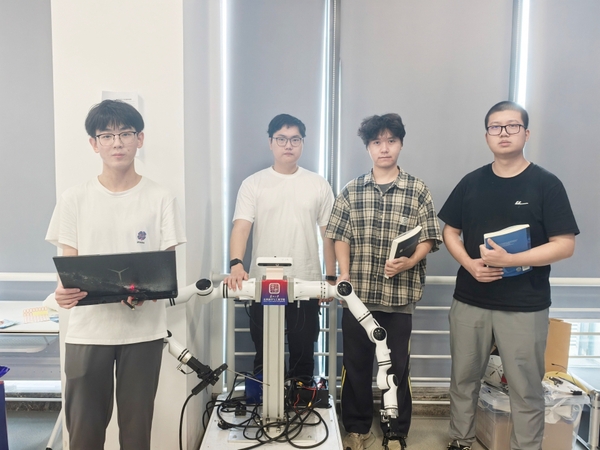

智能又灵活,这名智能“焊工”是该学院本科三年级学生聂宇、孔蔚琛、裴愈、郑维瀚在陈涛、李轩老师指导下“手搓”出来的。

这四名学生分别来自机器人工程、机械电子工程、人工智能专业三个专业。今年年初,在接到比赛通知后,他们便跨专业组队,展开了技术攻关。

“‘机器人焊接’题目是由河南一行业协会发榜的,属于行业里的痛点,我们想通过科学技术突破去解决传统焊接中存在的高危环境作业难、焊缝质量不稳定等难题。”团队学生孔蔚琛在采访中道出了研发初衷。

从揭榜到比赛只有半年时间,除了上课,研发团队每天都是泡在实验室里。小到关节零件的选择,大到机器人的组装,还有智能装置的定制,这些都要从想法变成设计图,再落地成实物。

最难的如何将所有的系统融合在一个控制终端上面,关键在算法!有时候遇到一个通讯bug,需要将设备拆开来,从前端和后台重新检查调试。

“我们查找了国内外多篇论文,并向硕士专业的学长、学姐进行请教。在反复修改了40次左右,终于实现了焊接全流程自主闭环作业。”孔蔚琛介绍。

通过持续升级,未来,该系统可应用于船舶海工、航空航天、高危环境作业等领域,为相关行业提升作业效率、降低安全风险提供坚实技术支撑。

“想给学弟学妹留下我们的成果”

在“未来科创工坊”看见最暖的接力

孔蔚琛和团队所在的实验室,名为“未来科创工坊”。这个100平方米左右的空间内,放置了各种加工设备,以及历届学生设计研发的项目成果。

例如,现场一辆名为“雷震子”的智能跟随车是3年前研发,现如今,已经升级增加了无人机停靠充电系统,能在各种路面条件下保持稳定运行,展现了空地一体化的灵活性和高效性。该项目还获得了“全国仿真创新应用大赛”全国一等奖。

在这里,学生团队可以根据自己的设计,对学长、学姐的项目进行升级。

“想给学弟学妹留下我们的成果。”孔蔚琛说道,“我们的机器人在导航、算法等领域也是吸收了前辈们留下的经验,也希望学弟学妹们以后能让它变得更出色。”

苏州大学未来科学与工程学院建院以来,本科生已斩获国家级奖项超150项、省级奖项逾650项,累计获奖近1000人次。这些获奖项目均来自学院大规模有组织常态化开展的“新工科”交叉融合拔尖创新人才培育计划。

“行业缺什么,学生就要去研究什么!动手实践,就是学院培育创新人才的重要路径之一。”苏州大学未来科学与工程学院副院长樊成表示,“通过系列课程改革,让学生能深入融入实际研发,在实践中成长。”

学院面向本科生年均发布100多项挑战性项目,不仅有国家级课题,还有与企业合作的课题以及企业直接发布的需求课题。

近年来,未来科学与工程学院持续推进“新工科”交叉融合拔尖创新人才培育计划,通过专业交叉、产教融合、项目培养、以赛促学等一系列机制体制试点改革,构建起贯穿本科教育全过程、覆盖各个培养环节的创新实践育人体系。